Wer ein energieeffizientes Haus plant, sollte die Bodenplatte so ernst nehmen wie Dach und Fassade. Über Boden und Fundament entweichen in konventionellen Konstruktionen spürbar Wärme und Behaglichkeit.

Eine wärmebrückenfreie, passivhaus-taugliche Ausführung reduziert Verluste, schützt vor Feuchteproblemen und sorgt für gleichmäßige Oberflächentemperaturen – spürbar an warmen Füßen und einem ruhigen Raumklima.

Wo Wärmebrücken entstehen – und wie man sie vermeidet

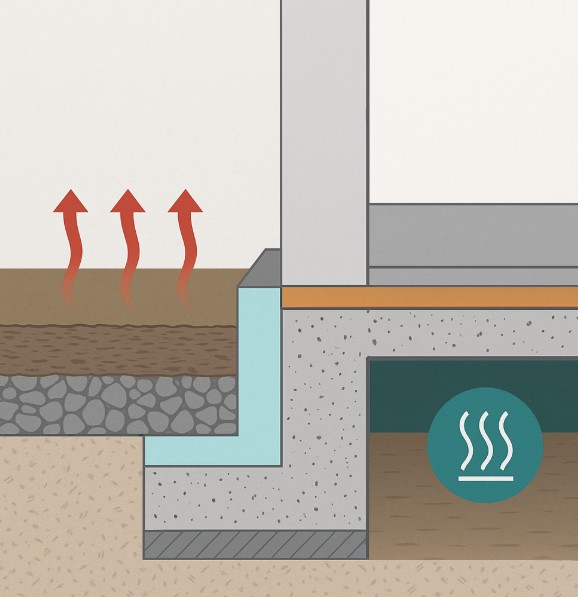

Kritische Punkte sind die Übergänge: Plattenrand zum aufgehenden Mauerwerk, Durchdringungen (Wasser, Abwasser, Strom), Punktfundamente und Treppenanschlüsse. Wärme sucht sich den kürzesten Weg nach außen; Beton, Stahl und Mörteltaschen bilden dabei „Leitern“. Die Gegenstrategie lautet: durchgängige, druckfeste Perimeterdämmung unter der gesamten Platte und ein thermisch getrennter Plattenrand. Vorfertigte Rand- und Schalungselemente führen die Dämmung lückenlos um die Platte, minimieren Fugen und vermeiden harte Wärmebrücken. Installationsdurchführungen werden mit passenden Manschetten und gedämmten Hüllrohren geführt.

Passivhaus-zertifizierte Systeme: Aufbau und Materialwahl

In zertifizierten Systemen kommen hoch druckstabile Dämmstoffe zum Einsatz, meist EPS oder XPS mit geschlossener Zellstruktur. Der typische Aufbau: kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies), Planum, ggf. Trennlage, mehrlagige Dämmung mit versetzten Stößen, umlaufende Schalungs-/Randelemente mit integrierter Dämmkehle, darauf die bewehrte Bodenplatte. Am Wandfuß schließt ein thermisch getrenntes Sockeldetail die Dämmung sauber an die Außenwand an. Zielwerte sind sehr niedrige Wärmedurchgänge (U‑Wert der Platte) und kleine Linienwärmeverluste (ψ‑Wert) am Anschluss – entscheidend für Passivhausniveau und für behagliche Oberflächentemperaturen an den Fußpunkten.

Feuchte, Radon, Lastabtragung: drei Planungsfelder

Erstens Feuchteschutz: Eine saubere, durchgehende Abdichtungsebene (Bahnen oder flüssig) liegt auf einer ebenen, geschützten Tragschicht; Fugen und Durchdringungen werden systemgerecht abgedichtet. Zweitens Radonschutz: In Risikogebieten ist eine radondichte Ebene vorzusehen, oft kombiniert mit der Abdichtung. Drittens Statik: Die Dämmung muss die Bemessungslasten dauerhaft aufnehmen. Deshalb sind Druckspannung bei kurz- und langfristiger Belastung, Kriechverhalten und Setzungsneigung zu berücksichtigen. Gute Systeme liefern statische Kennwerte und Detailnachweise für Ingenieur und Bauleitung.

Ausführung ohne Stolpersteine

Wesentlich ist die Ebenheit der Gründungsebene. Dämmplatten werden im Verband verlegt, Stöße versetzt, Fugen verklebt oder mit Nut-und-Feder geführt. Randabschlüsse müssen lot- und maßhaltig sein – sie definieren die äußere Schalungslinie. Leitungen werden vor Montage geplant, Höhen fixiert und mit Leerrohren geführt, damit die Bodenplatte fugenarm bleibt. Nach dem Betonieren verhindern sorgfältiges Verdichten und Nachbehandeln Mikrorisse. Erst wenn die Druckfestigkeit erreicht ist, folgen Sockelabdichtung und Außenwand.

Komfortgewinn im Alltag

Wärmebrückenfreie Platten erhöhen die mittleren Oberflächentemperaturen im Raum. Das reduziert Kaltluftabfall und Zugerscheinungen entlang der Außenwände. In Kombination mit einer Flächenheizung reagieren Räume gleichmäßig, Feuchte fällt seltener aus, Schimmelrisiken am Fußpunkt sinken. Für Nutzer heißt das: weniger „kalte Ecken“, angenehme Füße und ein insgesamt ruhigeres Raumklima.

Was kostet das – und wann lohnt es sich?

Im Neubau liegen die Mehrkosten eines passivhauszertifizierten Dämm- und Schalungssystems gegenüber einer konventionellen Platte häufig im Bereich einiger Dutzend Euro pro Quadratmeter Bodenfläche, abhängig von Dämmstärke, Lasten und Bodengutachten. Dem stehen dauerhaft geringere Heizlasten, stabilere Energiekosten und ein höherer Gebäudewert gegenüber. Gerade bei ambitionierten Standards (KfW/Effizienzhaus, Passivhaus) ist die wärmebrückenfreie Bodenplatte ein „Pflichtbaustein“, ohne den die Zielwerte an anderer Stelle teuer kompensiert werden müssten.

Sanierung: was geht, was nicht

Unterseitige Dämmung bestehender Bodenplatten ist im Bestandsbau selten praktikabel. Verbesserungen gelingen eher über einen thermisch sauberen Sockelanschluss, Innen- oder Außendämmung der erdberührten Wandbereiche und eine sorgfältige Abdichtung. Wer neu baut oder umfangreich umbaut, sollte die wärmebrückenfreie Platte konsequent mitplanen – Sanieren ist hier deutlich teurer als präventiv richtig bauen.