Lange folgte das Bauen einem linearen Prinzip: Materialien wurden gewonnen, verbaut und am Ende entsorgt. Doch angesichts begrenzter Rohstoffe und wachsender Umweltbelastungen wird deutlich, dass dieses System an seine Grenzen stößt. Der Bausektor verursacht inzwischen den größten Teil des Abfallaufkommens in Deutschland.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass Gebäude wertvolle Rohstofflager sind – und nicht bloß Verbrauchsgüter. Zirkuläres Bauen soll diesen Wandel einleiten.

Was zirkuläres Bauen bedeutet

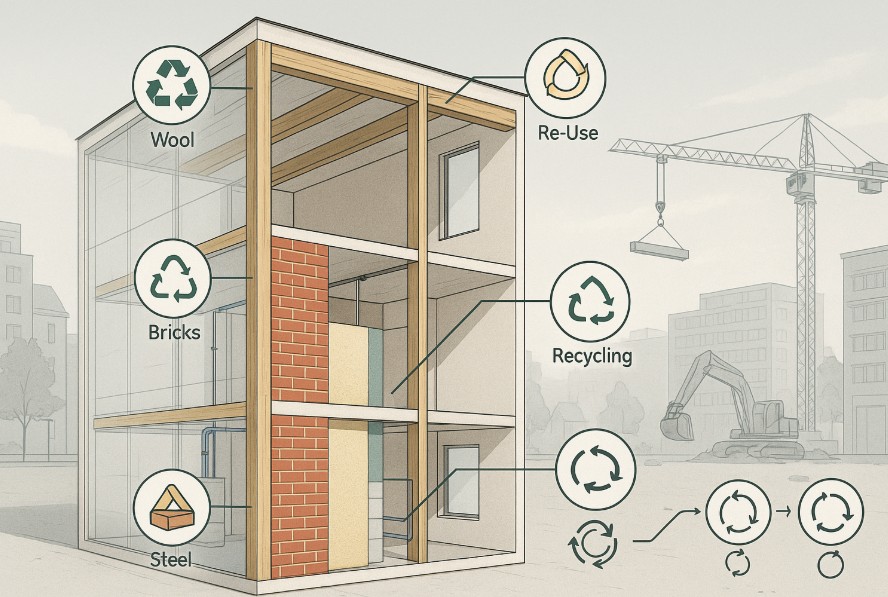

Im Kern verfolgt zirkuläres Bauen das Ziel, Materialien möglichst lange und ohne Qualitätsverlust in geschlossenen Kreisläufen zu halten. Baustoffe sollen reparierbar, rückbaubar und sortenrein trennbar sein. Langlebigkeit und geringe Schadstoffbelastung sind Voraussetzung, damit Bauteile nach ihrer Nutzung wieder eingesetzt werden können. Damit wird das Gebäude selbst zur Ressource: Es dient als zukünftiges Materialdepot, aus dem Bauteile wieder entnommen werden. Konzepte wie Urban Mining greifen genau diesen Ansatz auf und bereiten Gebäude systematisch darauf vor, später als Rohstoffquelle genutzt zu werden.

Sortenrein trennen: Schlüssel zur Wiederverwendung

Damit Kreisläufe funktionieren, müssen Bauteile später klar voneinander getrennt werden können. In der Praxis gelingt das bislang unterschiedlich gut. Während Glas und Stahl oft in hoher Qualität recycelt werden, liegt das Potenzial bei Beton, Ziegeln oder Dämmstoffen deutlich niedriger. Viele Materialien sind fest miteinander verbunden oder durch Verunreinigungen nicht wieder einsetzbar. Qualitative Anforderungen sind hoch, insbesondere wenn recycelte Baustoffe im Neubau verwendet werden sollen. Die Folge: Nur ein Bruchteil des theoretischen Potenzials wird genutzt. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung schätzt, dass derzeit nur etwa sieben Prozent der verbauten Rohstoffe tatsächlich wiederverwendet werden. Dabei könnten es bis 2050 rund 20 Prozent sein.

Beispiele aus der Praxis

Wie zirkuläres Bauen funktionieren kann, zeigen verschiedene Pilotprojekte. In Hannover entstand ein Wohnhaus, das nahezu vollständig aus wiederverwendeten und recycelten Materialien gebaut wurde. Auch kommunale Projekte greifen das Thema auf: In Würzburg kam erstmals Recyclingbeton aus dem Abbruch einer nahegelegenen Brücke zum Einsatz. Der Sitz der RAG in Essen wurde so geplant, dass Bauteile später wieder entnommen werden können; viele Materialien sind nach Cradle-to-Cradle-Kriterien zertifiziert.

Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Kreislaufwand. Sie besteht aus Holzbausteinen, die ohne Leim und Schrauben verbunden werden, sowie einer Klinkerfassade, die nicht vermörtelt, sondern gesteckt wird. Dadurch können alle Elemente am Ende der Nutzungsphase vollständig sortiert und andernorts erneut verbaut werden. Auch beim Dämmmaterial gibt es Fortschritte: Zellulose aus Altpapier lässt sich mehrfach recyceln und sogar in weiteren Produkten wieder einsetzen.

Der Gebäude-Ressourcenpass als Zukunftsinstrument

Damit Materialien langfristig im Kreislauf geführt werden können, müssen sie dokumentiert sein. Hier setzt der digitale Gebäude-Ressourcenpass an, der die verbauten Stoffe eines Gebäudes transparent erfasst. Er zeigt die Kreislauffähigkeit, den CO₂-Fußabdruck und mögliche Optimierungspotenziale. Plattformen wie Madaster oder Concular haben solche Systeme bereits integriert und registrieren Gebäude als Materiallager. Für Eigentümer kann dies auch einen wirtschaftlichen Vorteil bringen, da Materialien als Vermögenswerte betrachtet werden.

Auch Baustoffbörsen nutzen diese Logik. Online-Marktplätze wie Restado oder Materialrest24 vermitteln Rückbauprodukte, die andernfalls im Abfall landen würden. Rein rechnerisch stehen in Deutschland jährlich mehr als 50 Milliarden Tonnen Material aus Abbrüchen zur Verfügung. Ein großer Teil davon könnte wiederverwendet werden – vorausgesetzt, Rückbau und Sortierung erfolgen fachgerecht.